Apontamentos sobre a vacinação obrigatória – Uma visão sistêmica

1. Introdução

Com este trabalho, pretendo lançar algumas reflexões sobre a obrigatoriedade de vacinação a partir do ambiente gerado pela COVID-19, caracterizada como Desastre. Os direitos fundamentais e o interesse público, a obrigatoriedade de proteção, os sistemas de enfrentamento, em especial o sistema público de saúde brasileiro, e o gerenciamento circular de risco serão abordados como forma de desenhar cenários e enfrentar situações. A pandemia, ao mesmo tempo que desestruturou determinados mecanismos usuais de enfrentamento de doenças, evidenciou a possibilidade de reestruturação de competências e funções das Instituições responsáveis, diante de um quadro de calamidade e insegurança jurídica.

2. A vacinação obrigatória no Brasil

Em 31 de outubro de 1904, cento e vinte anos atrás, a Lei nº 1.261 foi sancionada pelo então Presidente Rodrigues Alves determinando que a vacinação contra a varíola seria obrigatória em toda a República. O Projeto dessa regulamentação, vacinação obrigatória, publicada no jornal “A Notícia”, em janeiro de 1904, foi o início da chamada Revolta da Vacina, ocorrida na metade de novembro desse ano, no Rio de Janeiro, então capital do país. O projeto exigia a comprovação da vacina para fins de matrícula nas escolas, viagens, hospedagens, matrimônios e conseguir empregos, além de estabelecer multas por resistir à vacinação“O projeto de regulamento mantinha a opção de vacinação por médico particular, mas o atestado teria de ter firma reconhecida. Pelo resto, cercava de tal modo o cidadão que dificilmente alguém poderia escapar. O atestado de vacina era exigido para tudo: matrícula em escolas, emprego público, emprego doméstico, emprego nas fábricas, hospedagem em hotéis e casas de cômodos, viagem, casamento, voto etc. Multas eram previstas para os recalcitrantes.” CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. p.77. Edição do Kindle.. O Decreto nº 1.151, de 05 de janeiro de 1904, que havia reorganizado a Diretoria Geral de Saúde Pública (DGSP), assumida pelo médico Oswaldo Cruz, permitia a desocupação, demolição e interdição de prédios, obras e construções e instituiu o Juízo dos Feitos da Saúde Pública, competindo a este Juízo “ todas as acções e processos civis e criminaes em materia de hygiene e salubridade publica”, podendo processar e julgar as causas que tinham por objeto: “I. Despejo, demolição, interdicção, desapropriação, obras de predio ou qualquer propriedade; II. Cobrança de multas ou taxas sanitarias; III. Julgamento dos crimes e contravenções de hygiene e salubridade publicas; IV. Qualquer acção em que a saúde publica possa ser interessada.”.

A aprovação da lei de vacinação obrigatória impulsionou, em 5 de novembroMesmo antes de ter o projeto vazado para a imprensa, fora convocada reunião no Centro das Classes Operárias a fim de ser fundada a Liga contra a Vacina Obrigatória. A reunião foi no dia 5 de novembro, sob a presidência de Lauro Sodré, estando também à mesa Vicente de Souza e Jansen Tavares. Segundo o Correio da Manhã, mais de 2 mil pessoas encontravam-se presentes. Lauro Sodré falou contra a lei “iníqua, arbitrária e deprimente”, a que se devia resistir mesmo “à bala”. CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados. São Paulo: Companhia das Letras, p.78. Edição do Kindle., a criação da Liga contra a vacina obrigatória, comandada pelo Tenente-Coronel Lauro Sodré, então Senador. Um grande confronto entre governo e determinados segmentos da sociedade se deflagrou, culminando com quase mil prisões e 30 mortos“Essa repressão brutal e indiscriminada não se restringiu aos dias que se sucederam imediatamente ao término do motim. Segundo denúncia de Barbosa Lima na Câmara, ela se arrastou tragicamente “por dias, por meses”. Lima Barreto o confirma, anotando em seu diário que “trinta dias depois, o sítio é a mesma coisa. Toda a violência do governo se demonstra na Ilha das Cobras. Inocentes vagabundos são aí recolhidos, surrados e mandados para o Acre”. SEVCENKO, Nicolau. A Revolta da Vacina. São Paulo: Editora Unesp, p.72. Edição do Kindle.. Obviamente, que os grupos vulneráveis foram os mais atingidas pela vigilância estatal e pela violência policial e militar:

Os alvos da perseguição policial não eram aqueles indivíduos que comprovadamente tinham tido alguma participação nos distúrbios, mas sim, genericamente, todos os miseráveis, carentes de moradia, emprego e documentos, que eram milhares, e cuja única culpa era viverem numa sociedade caótica e serem vítimas de uma situação crônica de desemprego e crise habitacional que a própria administração pública havia desencadeado.SEVCENKO, Nicolau. A Revolta da Vacina. Mentes insanas em corpos rebeldes. São Paulo: Editora Unesp, 2018. p.72. Edição do Kindle.

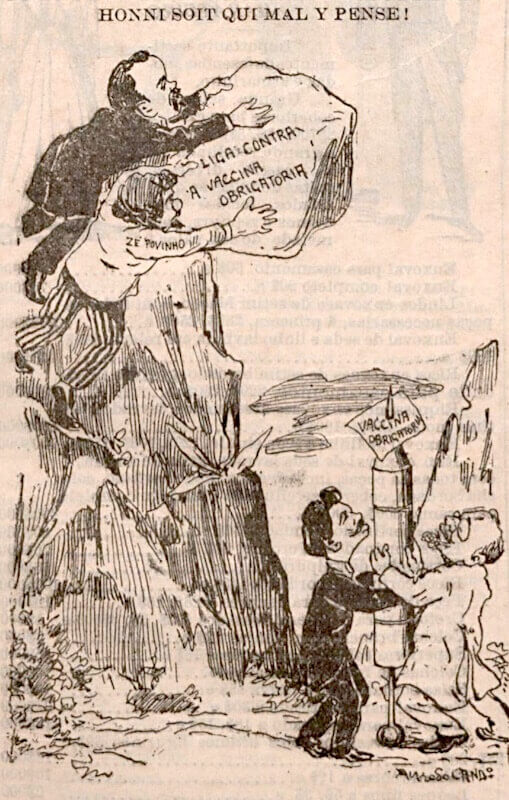

[Charge do periódico “O Malho” de 12 de novembro de 1904. Aparecem o Senador Lauro Sodré – no alto – e Oswaldo Cruz, abaixo]

No modelo Constitucional anterior, da Carta Imperial, a sociedade brasileira oitocentista

[...] não contava, portanto, com a autodeterminação do direito mediante o funcionamento de uma Constituição como instância reflexiva no interior do sistema jurídico, não apenas por causa da adoção de 'restos tradicionais' na Carta (Poder Moderador e direito restrito de voto, por exemplo), mas sobretudo em virtude do caráter nominalista das normas constitucionais liberaisNEVES, Marcelo. Constituição e Direito na Modernidade Periférica. Uma abordagem teórica e interpretação do caso brasileiro. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2018. p. 175..

Tal ausência de autonomia operativa no sistema jurídico e o nominalismo constitucional não se modifica na passagem da Monarquia absolutista para um governo republicano inspirado nos Estados Unidos da América“Apesar da incorporação do Brasil na sociedade (mundial) capitalista (burguesa), a posição subordinada do sistema político nacional (por falta de ‘soberania’), em combinação com a situação periférica da economia doméstica, impedia o funcionamento de uma Constituição ‘normativa’ e, por conseguinte, a positivação do direito.” (NEVES, Marcelo. Constituição e Direito na Modernidade Periférica. Uma abordagem teórica e interpretação do caso brasileiro. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2018. p. 181).. No entanto, é de se frisar que, pelo menos, estava encartada a ideia de “socorros públicos”“XXXI. A Constituição tambem garante os soccorros publicos.” E também “XXXII. A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos.” na Constituição de 1824 que pode ser considerado o embrião semântico dos direitos constitucionais sociais. Esse “programa” não prosperou junto ao projeto republicano, preocupado em copiar o modelo norte-americano e estabelecer proteções individuais para a classe política e econômica que começava a ocupar o poder, tal como o Habeas Corpus e um longo rol de direitos individuais. No entanto,

Com a Constituição de 1891 o nominalismo se intensificou. A declaração de liberdades, direitos e princípios no texto constitucional estava, mais criticamente do que antes, em contradição com o processo político de poder e com a estrutura da sociedade A violação ou deturpação da Constituição por todo o período em que ela esteve ‘formalmente’ em vigor (1891-1930) pode ser apontada como o mais importante traço da realidade jurídico-política da Primeira República.

[...] insignificância da declaração dos direitos fundamentais (arts.72-78) para os estratos inferiores em condições miseráveis de vida. [...] constitui expressão significativa do nominalismo da Constituição de 1891NEVES, Marcelo. Constituição e Direito na Modernidade Periférica. Uma abordagem teórica e interpretação do caso brasileiro. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2018. p. 182.

Dessa forma, inexistindo um sistema de saúde estabelecido constitucionalmente, entrelaçado com garantias individuais que protegessem os cidadãos mais vulneráveis dos abusos a serem cometidos pelo Estado, que os classificava como doentes a serem “imunizados” manu militare ou excluídos da sociedade dita saudável, obviamente que a alcunhada Revolta da Vacina prosperou contra esses mesmos segmentos, despertando uma reação violenta e ações oportunistas e golpistas. Com a Constituição de 1934 uma parcela da construção do modelo de Estado Social começa a surgir no plano simbólico-ideológico e apesar do “nominalismo constitucional” ter se intensificado “em relação às Cartas de 1824 e 1891” com a “manutenção da estrutura social promotora de privilégios e excludente da maioria da população”, o fato que a Constituição de 34 “deixava suficiente margem de manobra para uma limitada esfera pública, na qual os movimentos sociais e políticos orientados a transformações sociais podiam se desenvolver”NEVES, Marcelo. Constituição e Direito na Modernidade Periférica. Uma abordagem teórica e interpretação do caso brasileiro. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2018. p. 186..

A atual arquitetura constitucional não deixa margem de dúvida sobre o caráter normativo e o compromisso transformador e emancipatório do texto. A concretização, no entanto, ainda enfrenta setores conservadores que impedem o desenvolvimento mais intenso do Estado de bem-estar social, sendo que a democracia é afrontada cotidianamente por ameaças beligerantes e o direito constitucional é sacrificado em favor das exigências do sistema econômicoNEVES, Marcelo. Constituição e Direito na Modernidade Periférica. Uma abordagem teórica e interpretação do caso brasileiro. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2018. p. 209.. No entanto, como adverte Marcelo Neves, “o uso simbólico-ideológico do documento constitucional é calculado” pelos setores progressistas que “contam com a possibilidade de combater criticamente a realidade constitucional com base no texto constitucional.”NEVES, Marcelo. Constituição e Direito na Modernidade Periférica. Uma abordagem teórica e interpretação do caso brasileiro. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2018. p. 205.

Diante desse panorama é que podemos pensar de que forma a Constituição de 88 foi um condutor de transformação da realidade social no plano da saúde pública e, nos últimos trinta anos, vem se aperfeiçoando, ajustado com outros sistemas (que também o constrangem e o deterioram), tendo se transformado em ferramenta essencial ao enfrentamento do Desastre COVID-19, sendo a preocupação desse artigo encaixar a vacinação obrigatória como elemento desse mecanismo.

3. Vacinação e Políticas Públicas

O Sistema Único de Saúde foi talvez a maior aposta do Constituinte de 1988. A expectativa de sucesso depositada sobre essa rede de políticas públicas, de prevenção e atendimento à saúde, necessitou de uma pandemia para provar sua necessidade inafastável a segmentos da sociedade brasileira que desprezavam sua importância. Os contornos constitucionais e infraconstitucionais, no entanto, deixaram muitas vezes tal sistema à deriva. As longas discussões jurisprudenciais e decisões produzidas, algumas taxadas de ativismo, tentaram desenredar as competências relacionadas pela Carta, tangentes às responsabilidades, financeiras, gerenciais e executivas, dos entes federativos, comuns e concorrentes. Dentre as novidades do final dos anos oitenta, a construção de um direito público subjetivo à saúde que, embora não positivado no texto, resultou da construção legal e dos Tribunais. Esse Direito, no entanto, está colado a ideia do dever fundamental de atendimento que norteia o Estado e a sociedade (conectada ao conjunto de obrigações da sociedade com crianças, idosos e outros grupos vulneráveis).

Diante dessa síntese, qual o papel que assume a vacinação“Vacinar, é criar artificialmente e sem riscos, um estado de protecção contra determinadas doenças infecto-contagiosas e graves. As vacinas são substâncias biológicas, preparadas a partir dos microorganismos causadores das doenças (bactérias ou vírus), modificados laboratorialmente, de forma a perderem a sua potencia de provocar doença.” BRASIL. Ministério da Saúde. O que é a vacinação., administração de vacinas que protegem o organismo de doenças infecto-contagiosas, como direito dentro do Sistema brasileiro de Saúde? A Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, redigida durante o período militar, estabelecia que as vacinações obrigatórias seriam efetuadas gratuitamente pelas entidades federadas, capitaneadas pelo Ministério da Saúde, custeada por “órgãos federais interessados”. Segundo essa lei o cumprimento da obrigatoriedade das vacinações será comprovado pelo “Atestado de Vacinação”, exigido este para o pagamento do salário-família, podendo os Estados-membrosA lei paulista nº 17.252/20 “Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação nas redes pública e particular da carteira de vacinação no ato da matrícula escolar” “propor medidas legislativas complementares visando ao cumprimento das vacinações, obrigatórias por parte da população, no âmbito dos seus territórios.”. Além disso, identificada a ocorrência de doença, “a autoridade sanitária fica obrigada a adotar, prontamente, as medidas indicadas para o controle da doença, no que concerne a indivíduos, grupos populacionais e ambiente.”.

Esse quadro nos conduz a uma ideia, pré-constitucional (ou seja de eventual recepção), da existência de um direito público e gratuito à vacinação e de um dever fundamental do Estado de propiciar políticas públicas de cobertura vacinal, de cobrar do cidadão a comprovação desta obrigatoriedade e de adotar medidas adequadas para o controle da doença. Em relação a crianças, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe ser obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. É de fácil percepção que esta obrigatoriedade era mais direcionada para a infância (com campanhas endereçadas a outros grupos vulneráveis) gerando deveres para a família. A reflexão a ser considerada é quando a doença é menos letal para a população mais jovem, que é potencial transmissora em maior escala. Estudo recente dos Centros para a Prevenção e o Controle de Doenças (CDC), nos Estados Unidos, informam que a letalidade real da COVID-19 é extremamente baixa nesta faixa etária, em comparação com os adultos e especialmente os idosos“While fewer children have been sick with COVID-19 compared to adults, children can be infected with the virus that causes COVID-19, can get sick from COVID-19, and can spread the virus that causes COVID-19 to others. Children, like adults, who have COVID-19 but have no symptoms (“asymptomatic”) can still spread the virus to others.” CDC. COVID-19 in Children & Teens. Information for parents and caregivers about COVID-19 in children and teens.. Ocorre, portanto, uma “inversão” no campo da obrigatoriedade. Crianças devem ser vacinadas, como para qualquer outra doença, mas o objetivo não é proteger da letalidade da doença, mas sim da transmissibilidade.

A obrigatoriedade da vacinação, no que concerne a letalidade, vai ocorrer em outros grupos vulneráveis, mais suscetíveis a agressividade do vírus. Quanto à imposição obrigatória da vacina para esse público, crianças, não há dúvida legal, já que sua posição de vulnerabilidade natural, e os deveres familiares e estatais de proteção, direcionam para esse sentido. Os pais ou responsáveis que descumprirem tais deveres deverão ser penalizados com multa de três a vinte salários mínimos, conforme dispõe o artigo 249Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar: Pena – multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. do Estatuto da Criança e do Adolescente, não podendo se descartar a hipótese de serem denunciados por homicídio, no caso de falecimento da criança em virtude da doença.

Outro aparato interessante para a obrigatoriedade da vacinação está disposto nas condicionalidades do programa Bolsa Família. A Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que criou essa política assistencial, possibilitou a existência de exigências aos destinatários, no campo da saúde e da educação. Uma dessas condicionalidades, regulada pela Portaria Interministerial MS/MDS nº 2.509 de 18/11/2004, define como responsabilidade de famílias atendidas no Programa levar as crianças com menos de sete anos ao local de campanha de vacinação, mantendo, em dia, o calendário de imunização, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. Essas condicionalidades são ferramentas indutivas importantes para compor um plano de vacinação obrigatória.

O negacionismo sistemático científico e a ausência de uma política informacional consistente, resultaram na potencialização do chamado movimento antivacina, com ramificações aqui no Brasil“Percebe-se, nos últimos anos, uma ascenção do movimento antivacina no cenário global, sucedendo em casos de surtos, como os de caxumba nos Estados Unidos e na Mongólia, em 2011, e os de rubéola , em 2013, no Japão. No Brasil, a crescente adesão a esse movimento resultou na reincidência e surtos de doenças controladas pelas campanhas de vacinação, como a varíola (BROWN et al., 2018; COUTO; BARBIERI, 2015). As evidências apontam diversos fatores como desencadeantes no aparecimento desse fenômeno, tais como o medo dos efeitos deletérios, o baixo nível de escolaridade e renda, a desinformação dos próprios profissionais de saúde e o descaso da divulgação sobre o ato de se vacinar (MIZUTA et al., 2019; APS et al., 2018; COUTO; BARBIERI, 2015).” NASSARALLA, Ana Paula Amaral; DOUMIT, Arthur Marinho; MELO, Caio Freitas; LÉON, Lucas Caldas; VIDAL, Rafael Augusto Reis; MOURA, Léa Resende. e estimulada por órgãos Governamentais“O Governo do Brasil investiu bilhões de reais para salvar vidas e preservar empregos. Estabeleceu parceria e investirá na produção de vacina. Recursos para estados e municípios, saúde, economia, TUDO será feito, mas impor obrigações definitivamente não está nos planos.”.(grifo nosso). BRASIL. SECOM. Twitter., como a Secretaria Especial de Comunicação Social que reproduziu fala do Presidente Jair Bolsonaro: “Ninguém pode obrigar ninguém a tomar a vacina”. Vale ressaltar que o Presidente, de forma contraditória, havia sancionado a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que determina, em seu artigo 3º, inciso III, alínea d, a realização compulsória da vacinação, norma que é objeto do próximo tópico.

Em recente decisão, o Tribunal de Justiça paulista identificouApelação Cível nº 1003284-83.2017.8.26.0428 “na vacinação obrigatória não só a tutela individual de crianças, mas, também, uma tutela indireta de toda a coletividade, especialmente quanto à diminuição da exposição a risco de outras pessoas, crianças ou não, que eventualmente e por conta de impedimentos de ordem médica, não sejam vacinadas”, decidindo Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo, em recurso contra decisão de primeiro grau que considerou “a existência concreta de riscos graves e proporcionalmente superiores aos benefícios da vacinação, a justificar a opção dos pais em não proceder à vacinação obrigatória do filho”. A Corte de São Paulo concluiu que “a recusa de se proceder à vacinação obrigatória, seja do sujeito em si, seja das crianças e adolescentes que estejam sob sua responsabilidade, não caracteriza o exercício legítimo de um direito perante o Estado, mas, em verdade, ato ilícito, por ofensa a normas específicas de tutela individual da saúde da criança e da incolumidade pública.”, determinando que os genitores regularizassem a vacinação da criança em trinta dias, sob pena de busca e apreensão da criança pelo Conselho Tutelar e eventual suspensão do poder familiar.

Casos como esse se avizinham em um futuro próximo, tendo em vista o advento da COVID-19, uma pandemia de alta contagiosidade e letalidade, e o recrudescimento do chamado movimento antivacina, respaldado pelos discursos oficiais.

4. Vacinação e Direitos Fundamentais

A Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus, regulamentou as ações estatais destinadas ao enfrentamento da pandemia, como isolamento, quarentena e realização compulsória de, dentre outras medidas, vacinação. Essas ações, de caráter excepcional e temporário, modificam a normalidade normativa, adequando-a ao período de calamidade intensa que acometeu o mundo no ano de 2020. A constitucionalidade de tais medidas e, no caso aqui posto, da obrigatoriedade na vacinação, serão objeto da atenção da Suprema Corte, instado a tanto por Recurso ExtraordinárioRecurso Extraordinário com Agravo 1267879. Relator Ministro Roberto Barroso., aforado pelos genitores referidos no capítulo anterior, e onde já foi reconhecida a existência de repercussão geral e matéria constitucional. Em recente artigo, Ingo Sarlet sintetizou bem o drama dessas questões, seja relacionado ao protagonismo do Estado ou a sua eventual inércia, “envolvem restrições aos direitos e garantias do cidadão, seja no sentido de uma intervenção constitucionalmente ilegítima no seu âmbito de proteção, seja em virtude da ofensa ao dever estatal de proteção suficiente”SARLET, Ingo Wolfgang. Os direitos fundamentais em tempos de pandemia – I..

A teoria sistêmica propõe abordar os direitos humanos a partir de uma perspectiva autopoiética, de fechamento (onde o direito funciona com o código direito/não direito e, para a onde a estabilidade evoluiu, constitucional/inconstitucional) e abertura em relação aos outros sistemas, como o político e o econômico. Tanto a ideia de ser humano quanto e universalização dos direitos humanos são repensadas por Luhmann. O ser humano é considerado como indivíduo, sujeito de direitos e pessoa, enquanto que a segunda premissa diz respeito à construção da ideia de universalidade da razão, liberdade e igualdade. A interface entre essas premissas, difusão de valores do iluminismo e identificação do ser humano, é a dignidade, já que para Luhmann, “dignidade e liberdade são condições fundamentais para o sucesso da autorrepresentação individual, isto é, as condições prévias para a socialização do ser humano entendido como personalidade individual”LIMA, Fernando Rister de Sousa; FINCO, Matteo. Teoria sistêmica e direitos humanos: o Supremo Tribunal Federal e o direito à saúde. Revista Pensamento Jurídico – São Paulo – Vol. 13, Nº 2, jul./dez. 2019. p.8..

A ideia quer pretendo expor aqui, de acordo com a concepção da Constituição como aquisição evolutiva da sociedade, enxergar os direitos fundamentais “como instituições – isto é, construtos destinados a proteger a autonomia individual e a manter a separação entre os subsistemas da sociedade”LIMA, Fernando Rister de Sousa; FINCO, Matteo. Teoria sistêmica e direitos humanos: o Supremo Tribunal Federal e o direito à saúde. Revista Pensamento Jurídico – São Paulo – Vol. 13, Nº 2, jul./dez. 2019. p.9., sendo uma barreira para que o presente retroceda e o passado volte à cena. Para ser mais específico: que o enfrentamento da COVID-19 seja observada dentro de uma diferenciação funcional, colaborando o Direito de forma a articular as estruturas políticas e econômicas, ávidas em desprezar/supervalorizar a pandemia, conduzindo essa observação em torno da contingência e risco, não podendo ser condicionada pelos excessos e inércias ocorridas como registro de aprendizagem na chamada “Revolta da Vacina” ou gerenciada pelo negacionismo representado pelo movimento anti-vacina ou mesmo pelo avanço do sistema religioso no plano da condução das políticas públicas. Para Luhmann, esse conceito não designa somente uma rede de normas, mas sim um complexo fático de expectativas de comportamento consensuadas e encadeadas por um papel social, simbolizadas na Constituição, atualizadas em casos concretos, ou seja, “un acontecimiento fáctico, cuya función queremos investigar dentro del orden social moderno y no sólo su sentido normativo mentado.”LUHMANN, Niklas. Los derechos fundamentales como institución. (Aportación a la sociología política). México: Marcial Pons, 2010. pp. 85/86.

Os direitos fundamentais, que não se confundem com direitos humanos “eternos”, servem a ordem social como uma das instituições que garantem as formas de comunicação abertas para a diferenciação social, possibilitando a própria comunicação, desconectando essa dos planos emotivos, individuais ou coletivos, impedindo tendências involutivas e finalidades burocráticas, reconduzindo-as a fins racionais de prestações funcionais específicas, reduzindo o perigo da desdiferenciação, ou no dizer de Luhmann, “el peligro de politizar la manera de ser de la comunicación”.LUHMANN, Niklas. Los derechos fundamentales como institución. (Aportación a la sociología política). México: Marcial Pons, 2010. p. 99. Para esse autor a diferenciação social necessita de instituições corretivas e bloqueadoras que se oponham a desdiferenciação, como a Separação de Poderes ou a instituição de Direitos Fundamentais, que é central para a concepção de Estado Democrático de Direito. Essa matriz dos direitos fundamentais, como instituição que protege a diferenciação da comunicação só se pode ter em mente quando se entende “La comunicación es el proceso social elemental de la constitución de sentido en el contacto entre seres humanos”LUHMANN, Niklas. Los derechos fundamentales como institución. (Aportación a la sociología política). México: Marcial Pons, 2010. p. 101..

As liberdades, políticas, econômicas, religiosas, pessoais, devem ser institucionalizadas para permitir ao indivíduo escolher suas diversas funções dentro da ordem social, dentro dos diferentes subsistemas da sociedade, possibilitando influenciar outros sujeitos e crescer. A liberdade, portanto, é necessária em ordens sociais diferenciadas de modo a contribuir para sua diferenciação e, por outro lado, “la libertad del actuar social se hace posible sólo mediante la diferenciación del sistema social.”LUHMANN, Niklas. Los derechos fundamentales como institución. (Aportación a la sociología política). México: Marcial Pons, 2010. p. 115. Para LIMA e FINCO: “Se o indivíduo moderno for livre – para desenvolver a personalidade como individualidade autoconsciente, agir de maneira pessoal, protegido das violações e das interferências externas (sobretudo as do Estado) – e se, ao mesmo tempo, os papéis a que aderir se reconciliarem com uma autorrepresentação bem-sucedida, digna de consideração – ou seja, poder expressar autentica e livremente “o que cada um é”, identificando-se com a própria pessoa –, terá realmente a possibilidade de ser incluído na ordem social.” LIMA, Fernando Rister de Sousa; FINCO, Matteo. Teoria sistêmica e direitos humanos: o Supremo Tribunal Federal e o direito à saúde. Revista Pensamento Jurídico – São Paulo – Vol. 13, Nº 2, jul./dez. 2019. p.7. Para Luhmann uma ordem social deve garantir mecanismos de generalização de comunicações em quatro esferas: “respecto a la presentación de sí misma de la persona; respecto a la formación de expectativas de comportamiento confiables; respecto a la satisfacción económica de necesidades; y respecto a la posibilidad de tomar decisiones colectivamente-vinculantes.”LUHMANN, Niklas. Los derechos fundamentales como institución. (Aportación a la sociología política). México: Marcial Pons, 2010. p. 116..

A Ordem Social que compreende a personalidade individual, sua representatividade e identidade nas diversas esferas coletivas e individuais, permitindo que execute suas diferentes funções sociais nos diversos subsistemas deve, ao mesmo tempo, aliviar essa personalidade, limitando suas exigências, e “Bajo esta clase de exigencias funcionales y cargas del comportamento socio-estructurales, la personalidad individual requiere (no por último en su libertad hacia lo impersonal) de protección especial”, mas não limitando inadequadamente os direitos fundamentais. O cidadão tem o direito de agir e ser respeitado em suas decisões, devendo estas escolhas pessoais serem aceitas pela ordem social, sobretudo quando se evidencia uma congruência pessoal interna e não se pode rechaçar tal decisão sem comprometer a personalidade, sendo que “El orden social debe garantizar una cierta sensibilidad por lo personal —de otra manera existiría sólo la posibilidad de que la personalidad triunfara por el camino del heroísmo, sobrecargando así los roles fijos.”LUHMANN, Niklas. Los derechos fundamentales como institución. (Aportación a la sociología política). México: Marcial Pons, 2010. p. 140/142..

Para Luhmann, o mais importante requisito para a civilização da sociedade é a centralização das decisões em relação à violência física, garantindo a capacidade do indivíduo de dispor sobre o próprio corpo, como meio de representação e símbolo de personalidade, sendo que “Para cumplir con esta condición, se vuelve necesario el montaje de una organización estatal que produzca decisiones vinculantes y que esté en situación de movilizar apoyo político para sus programas-de-decisión.”LUHMANN, Niklas. Los derechos fundamentales como institución. (Aportación a la sociología política). México: Marcial Pons, 2010. p. 143.. O Estado tendo que assegurar a liberdade torna-se precondição de toda liberdade, já que para a organização estatal a liberdade se torna racionalmente regulável sob a forma de programa de decisão. Liberdade e dignidade humana“La presentación de sí mismo es el proceso mediante el cual cada ser humano se vuelve persona al comunicarse con otros y, con eso, se constituye en su humanidad. Sin éxito en la presentación de sí mismo —sin dignidad— no puede utilizar su personalidad. No estando en la situación de autopresentarse de manera suficiente, se disocia como partner de la comunicación, y su falta de entendimiento de las exigencias del sistema lo lleva al manicomio.”. Ibid., p.158. e “Como libertad se ha de demarcar un espacio del propio actuar que debe asegurarse jurídicamente contra las intromisiones. La dignidad, en cambio, se pierde por implicaciones simbólicas de la propia conducta, en una forma que es difícil de registrar e influenciar estatalmente.” Ibid., p.163. Sendo que “La dignidad se refiere a las condiciones y problemas internos, la libertad a las condiciones y problemas externos de la autopresentación de sí mismo como personalidad individual.”. Ibid., p.168 são condições fundamentais para a representação individual do ser humano, mas essa representação está condicionada ao contato social e a confrontação com os perigos que daí derivam. A liberdade não se encontra no plano da realização mas da representação simbólica, implicação simbólica de atuar, no plano dos contatos sociais e da comunicação. Nesse sentido, o indivíduo age e reage dentro de uma ordem social onde possa ser reconhecido e que possa reconhecer os outros:

“Sólo adquiere individualidad consciente al presentarse a sí mismo como compañero en la interacción. No sólo debe participar allí lo que él es, sino que en aquello que da a conocer sobre sí mismo pone, al mismo tiempo, de relieve que él cumplirá las exigencias de los contactos comunicativos, que tiene interés en las interacciones, que se someterá a sus normas y —lo más importante— que como individuo se presentará siendo consecuente, calculable, confiable: se mantendrá consistentemente en su individualidad. Las necesidades y condiciones de la interacción individualizan y socializan, al mismo tiempo. El ser humano logra su individualidad, en cuanto personalidad, sólo en el trato social, en la medida en que la presentación de sí mismo se acepta ya sea mediante el consenso o el disenso.”LUHMANN, Niklas. Los derechos fundamentales como institución. (Aportación a la sociología política). México: Marcial Pons, 2010. p. 149.

A Ordem social está interessada em conservar as personalidades intactas mesmo estabelecendo contato e só consegue este intento ao institucionalizar a liberdade e a dignidade, como precondições internas e externas de representação pessoal no processo comunicativo. A função dos Direitos Fundamentais, portanto, “no se refiere al establecimiento de la diferenciación en estructuras de comunicación relativamente autónomas, sino al mantenimiento de la diferenciación constituyente del orden total frente a las amenazas que emergen de las separaciones de los sistemas y de las dependencias recíprocas vinculadas a ellas.”LUHMANN, Niklas. Los derechos fundamentales como institución. (Aportación a la sociología política). México: Marcial Pons, 2010. p. 161, ou seja, conservar a diferenciação funcional entre o político e o direito, entre a economia e o direito.

A liberdade de agir e a dignidade individual, portanto, se relacionam com limites que estão estabelecidos pela ordem social e que decorrem das múltiplas interações, das diversas performances sociais e dos contatos entre outros individuais. Liberdade, portanto, não é absoluta; ela é constrangida no atuar dos processos comunicativos do indivíduo nos diferentes subsistemas, onde se compromete a se conduzir conforme os comportamentos derivados desses mesmos processos e entendimentos derivados deles.

Portanto, quando tratamos da liberdade para não aceitar ser vacinado devemos interpretar se tal obstrução a um agir social viola a ideia de liberdade como instituição e se as implicações simbólicas do atuar individual, atribuição para o sentido comunicativamente apreensível do comportamentoLUHMANN, Niklas. Los derechos fundamentales como institución. (Aportación a la sociología política). México: Marcial Pons, 2010. p. 169 é compatível com as exigências da ordem social nos seus diferentes subsistemas. Como refere Luhmann,

Los derechos fundamentales de libertad y dignidad tienen la función crucial de proteger esta esfera contra las intromisiones estatales, las cuales podrían paralizar decisivamente el potencial expresivo de comunicación simbólica de la personalidad. Con ello queda asegurado un significativo proceso de generalización de las comunicaciones, la otorgación de sentido por referencia sistémica. No obstante, el sistema de acción personalmente individual no es, de ninguna manera, el único subsistema que merezca protección en una sociedad diferenciada, y la presentación de sí mismo tampoco es la única forma de generalización de la comunicación a la que debamos atender.LUHMANN, Niklas. Los derechos fundamentales como institución. (Aportación a la sociología política). México: Marcial Pons, 2010. pp. 174/175(grifo nosso).

A questão parece se colocar na contramão do que se costuma lidar com o direito à saúde, orçamento, competências, escolhas de tratamento… a questão parece se colocar na contramão de uma ideia de inflação de demandas“A expansão da inclusão, exatamente, revela um problema característico da contemporaneidade: a hipertrofia de direitos (e também de direitos humanos), ou seja, o pedido contínuo de direitos, dos pontos de vista quantitativo e qualitativo. Amiúde, reivindica-se mais direitos (quantidade) e também direitos com maior eficácia (qualidade). Esta é uma característica do Welfare State (Estado de bem-estar): a garantia de direitos, por parte do Estado, progressivamente ampliada, encoraja e legitima as reivindicações, que aumentam e apresentam-se na forma de pedidos de direitos subjetivos. Assim, fica difícil limitar as reivindicações (coisa que também leva a problemas do ponto de vista jurisprudencial). Esse fenômeno pode ser definido como inflação de reivindicações (Anspruchsinflation).” LIMA, Fernando Rister de Sousa; FINCO, Matteo. Teoria sistêmica e direitos humanos: o Supremo Tribunal Federal e o direito à saúde. Revista Pensamento Jurídico – São Paulo – Vol. 13, Nº 2, jul./dez. 2019. pp.13/14. que acometem a sociedade (educação, saúde, assistência social) brasileira. Ela aponta a liberdade como bloqueio a uma política de saúde do Estado, por motivos justificáveis ou não, religiosos, ideológicos, culturais. E essa é a questão, nessa multiplicidade de performances do indivíduo no universo de subsistemas, que deve ser tratada. Em algumas situações, como referido acima, a Lei pós-constitucional já pensou a obrigatoriedade de vacinação para crianças, por exemplo. E a Lei que trata da COVID-19 tratou desse tema em relação a uma pandemia, o que nos dá um norte a percorrer. Não está se tratando da normalidade normativa, mas da exceção gerada por um Desastre.

5. Saúde como sistema

A inserção do direito à saúde na Constituição permite verificar a ideia desta como aquisição evolutiva e como essa aquisição auto-reproduz a complexidade e a contingência da sociedade, inibindo o retorno ao passado e ocorrendo uma articulação entre política, direito e economia, para permitir que a saúde se estruture e se torne sistema“Vemos que esta discussão, também “interessa” para outros sistemas sociais. O direito, por exemplo, pode criar “problemas”, como na determinação jurídica de que determinados tratamentos devem ser realizados e, relacionando-se como sistema da economia, coloca os limites dos “gastos”. Assim, determinados valores dos procedimentos na área de saúde, tema hoje altamente criticado pelos operadores do sistema de saúde, em especial os médicos, estes que por sua vez reagem de várias formas no que diz respeito utilização de terapias muitos vezes de alto custo. A medicina, tem como referência a ciência, ou melhor as inovações. Por isso, ao mesmo tempo que é fonte de possibilidade de tratamento o Estado pode não disponibilizar recursos para tal.” MARTINI, Sandra Regina. Contribuições da sociologia das constituições para a análise da paradoxalidade do direito à saúde. CONPEDI: CONPEDI LAW REVIEW, 2015. p. 167.. Enveredamos pelo caminho de Sandra Martini, no sentido de que a saúde é um sistema diferenciado funcionalmente, em que pese Luhmann ter apontado que a doença é matéria de medicinaibid., pp. 167/168. Nesse sentido: “Diante disso, também podemos afirmar que a saúde se constitui em um sistema social diferenciado funcionalmente. A dificuldade de alguns com esse entendimento está vinculada–pelo menos em alguns casos–ao fato de que Luhmann nunca escreveu nada sobre o sistema da saúde, mas sim sobre o sistema médico. Acreditamos que a teoria ofereça elementos suficientes para afirmarmos que, no processo evolutivo, a saúde foi aprimorando suas comunicações e estruturando-se como um subsistema social, ou em sistema social.” Ibid., p.169..

O sistema da saúde supera a ideia da medicina no momento em que não somente médicos ocupam a rede de comunicação mas sim uma variação de profissionais, incluindo não especialista em saúde, mas também em gerenciamento, assistência social, economistas, ocupando internamente essa rede com a complexidade que reside no ambiente e que nos últimos anos, face a judicialização, as inovações tecnológicas, as “novas” doenças, vem se ampliando e, por consequência, ampliando a complexidade interna do sistema de saúde. É um sistema que se diferencia do Direito, já que sua autonomia não depende dele, se diferencia da economia, já que possui uma lógica diferente na questão de gastos, despesas e valores obrigatórios, ancorados na Constituição e se diferencia da política que reduz a complexidade ao assumi-la como própria da sociedade e sua representatividade. O código interno, saúde/doença, preenche o subsistema. Para Luhmann, o que ativa o sistema médico “não é a saúde. O que terá importância será a doença”MARTINI, Sandra Regina. Construção do sistema social da saúde a partir da teoria sistêmica de Niklas Luhmann. São Paulo: Revista de Direito Sanitário, 2015. p.121. e, da mesma forma, o que ativa o sistema de saúde também é a doença, é o aspecto negativo do sistema, é aquilo que irrita o sistema e o faz funcionar, sendo que Luhmann:

deixa indicativos para se pensar na saúde como um sistema social, em cujo contexto ele destaca a existência do código binário referido, mas alerta para a constatação de que o valor que “vale” é o negativo, ou seja, a doença: ela é que faz o sistema “funcionar” e ser funcionalmente diferenciado dos demais sistemas sociais, mas sempre conectado nessa rede de comunicação que é a própria sociedadeibid., p.122..

As questões de saúde vêm se tornando cada vez mais complexas, contingentes, estando a COVID-19 a ampliar esse espectro, inundando o mundo com a pergunta sobre a ausência de sistemas públicos de saúde e, praticamente, conduzindo as pautas políticas, jurídicas e econômicas em torno do enfrentamento. Essa hipercomplexidade presente ressalta que o sistema de saúde é um sistema autopoiético filtrando com suas estruturas/instituições o que for importante para suas operações internas. A autopoiesis é encarregada por meio de seus filtros, autorreprodução e desse código binário, saúde/doença, a constranger os ruídos que queiram penetrar no sistema, sendo que tal fechamento não significa isolamento mas sim autonomia, selecionando, no ambiente, com esse fechamento operativo, acoplamento estrutural e código binário, as mensagens relevantes para sua reprodução interna.

Por meio dos direitos fundamentais, então, o indivíduo percorre o sistema de saúde em busca de tratamento, de alívio e se depara com, no modelo brasileiro, uma autonomia desse sistema que o abriga e que, medicando-o, permite que sua integridade física e seu organismo são possa percorrer outros subsistemas. A pergunta é quando esse sujeito, em sua liberdade como instituição, não quer prevenir ou tratar a doença, seja por motivos de desconhecimento (inclusão ao sistema), seja por motivos ideológicos, culturais ou religiosos. Ou seja, não confia no sistema.

6. Coronavírus, desastre e vacinação

A vacinação obrigatória, inserida no Sistema de Saúde brasileiro, atinge grupos vulneráveis e encampada por políticas de estímulo nas áreas sociais. Estendida pela Lei nº 13.979/20 para toda a população brasileira é necessário um olhar sistêmico para eventual política a ser assimilada pela sociedade como necessária para reduzir a incidência e a propagação da pandemia. Dessa forma, encarando a COVID-19 como Desastre e entendendo que Desastres desestruturam as lógicas jurídicas, políticas e administrativas tradicionais, construindo uma normalidade legislativa extraordinária, é necessário encarar a vacinação obrigatória dentro de um gerenciamento atrelado a essa excepcionalidade e a essa desestruturação.

O Direito dos Desastres estabelece-se como ramo jurídico, o qual visa a construir ordenação, organização, controle, gerenciamento e respostas adequadas à situação de catástrofes, repercutindo seriamente na seara ambiental, ampliando vulnerabilidades sociais e econômicas e atravessando diversos outros eixos do Direito. Conforme Carvalho e DamacenaCARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013b. p. 96.:

[...] o Direito dos Desastres faz uso de diversos instrumentos, mecanismos e áreas jurídicas para exercer suas funções específicas de prevenção e mitigação, resposta [...] de emergência, compensação e reconstrução, todos permeados e inter-relacionados a partir do conceito de gerenciamento circular do risco. Assim, o Direito dos Desastres interage fortemente com diversos ramos do Direito, sobretudo com o Ambiental, resguardando, contudo, sua autonomia e identidade específica.

O Direito dos Desastres possui, como um de seus objetos, a gestão circular de risco. Pretendo traçar algumas ponderações sobre esse Direito e a sua relação atual com a COVID-19 – que, em sua complexidade e extensão, aparece como o maior desastre mundial (em concomitância com o aquecimento climático globalCARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos Desastres. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013b. As mudanças climáticas passam a exercer um nexo de ligação a partir da qual o Direito Ambiental encontra o Direito dos Desastres.) do século XXI. Para Délton Winter de CarvalhoCARVALHO, Délton Winter de. O que devemos urgentemente aprender com o novel Direito dos Desastres., “O Direito dos Desastres está intimamente relacionado com a gestão do risco e com as etapas do ciclo dos desastres”, a saber: prevenção, mitigação, respostas emergenciais, compensação e reconstrução. Para CarvalhoCARVALHO, Délton Winter de. O que devemos urgentemente aprender com o novel Direito dos Desastres.:

Utilizando a racionalidade jurídica interdisciplinar (sobretudo com o Direito Ambiental, Urbanístico, Administrativo, Penal, Civil, dos Seguros e dos Contratos), o Direito dos Desastres visa gerir todas as fases de um evento catastróficos. Urge salientar que a autonomia deste ramo jurídico é consolidada por um ciclo de gestão de risco que une as fases da prevenção até a reconstrução. Sob o ponto de vista normativo, a autonomia e unidade deste ramo é caracterizada por um sistema normativo específico, centrado nas leis 12.340/2010 e 12.608/2012Carvalho, em 2013, referiu que “A mera inovação legislativa, trazida pela Lei de Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei n. 12.608/12), por si só, não tem o caráter transformador pretendido, senão acompanhada de uma compreensão clara e substancial dos pilares que sustentam o Direito dos Desastres. A realidade recente demonstra que os sistemas jurídicos e político ainda apresentam-se fortemente influenciados pelo modelo de atuação estatal preponderantemente pós-desastres, não havendo maiores preocupações e investimentos na prevenção”. O quadro, lamentavelmente, não mudou muito, e o coronavírus vai ser um excelente momento de observação. (CARVALHO, Délton Winter de. Entre a autonomia e dependência interativa do Direito dos Desastres. In:STRECK, Lênio Luiz; ROCHA, Leonel Severo; ENGELMANN, Wilson (org.). Constituição, sistemas sociais e hermenêutica: anuário do Programa de Pós-Graduação em Direito da UNISINOS: mestrado e doutorado. Porto Alegre: Livraria do Advogado; São Leopoldo: Editora UNISINOS, 2013a. p. 96.), bem como no Decreto 7.257/2010.

O conceito de risco já foi tratado por Luhmann, fundamentado em uma observação de segunda ordem – uma observação da observação –, distanciando seu observador de caracterizar o risco a partir de problemas individuaisThe late appearance in history of circumstances indicated by means of the new term ‘risk’ is probably due to the fact that it accommodates a plurality of distinctions within one concept, thus constituting the unity of this plurality. It is not simply a matter of a description of a universe by a observer of the first order who sees something positive or something negative, who establishes the existence or absence of something. It is rather a matter of reconstructing a phenomenon of multiple contingency, which consequently offers different observers differing perspectives”. (LUHMANN, Niklas. Risk: a sociological theory. New York: Routledge, 2017. p. 16.), simplesmente calculando riscos ou evitando danos emergentes destes; diferente da chamada observação de primeira ordem, que parte da perspectiva de uma distinção do objeto, a partir de outros objetos. O conceito de risco luhmanniano propõe-se a vasculhar algo de contingenciamento complexo, sugerindo um conceito baseado na distinção entre risco e perigoTo do justice to both levels of observation, we will give the concept of risk another form with the help of the distinction of risk and danger. The distinction presupposes (thus differing from other distinctions) that uncertainty exists in relation to future loss. There are then two possibilities. The potential loss is either regarded as a consequence of the decision, that is to say, it is attributed to the decision. We then speak of risk – to be more exact of the risk of decision. Or the possible loss is considered to have been caused externally, that is to say, it is attributed to the environment. In this case we speak of danger”. (Ibid., p. 22.)., e a importância reside nas probabilidades do dano ser evitado, relacionado este com uma tomada de decisão, ou com uma cadeia de decisões – e não mais entre risco e seguridade, aos quais serão apontadas medidas e cálculos de possibilidades. (tradução nossa). Existe uma ampliação das tomadas de decisões e das alternativas de escolha. Os perigos vão se tornando riscos, e o futuroSobre isso, Beck afirma que: “O núcleo da consciência do risco não está no presente, e sim no futuro. Na sociedade de risco, o passado deixa de ter força determinante em relação ao presente”. (BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 40.). vai se transfazendo dependente das decisões – cindindo passado e futuro, com a incerteza da não-linearidade dos eventosVeja-se, por exemplo, David, para a qual “A constatação de que o futuro passa a ser apresentado como risco, pois se torna cada vez mais dependente da tomada de decisão, traz consigo a necessidade de apontar responsabilidades quando ocorrem consequências ruins. Nesse sentido, Luhmann diagnostica grandes dificuldades em atribuir os riscos às instâncias de decisão. Isto ocorre devido ao caráter infinito da atribuição: conforme a perspectiva temporal é expandida, mais fatores devem ser incluídos na reflexão para que a relação causal entre risco e instâncias de decisão possa ser estabelecida pelo observador. Surgem problemas quando se deseja calcular um contexto causal particular, pois este constitui apenas uma fração de um todo infinito”. (DAVID, Marília Luiz. Sobre os conceitos de risco em Luhmann e Giddens. Em Tese, Florianópolis, v. 8, n. 1, p. 35-36, jan./jul. 2011.). Leciona LuhmannLUHMANN, Niklas. Risk: a sociological theory. New York: Routledge, 2017. p. 28.[5] a respeito de prevenção e incertezas:

By prevention in this context we mean quite generally preparing for uncertain future losses by seeking to reduce either the probability of occurrence of losses or their extent. Prevention may thus be practised both in the case of danger and in the case of risk. We may arm ourselves even against dangers not attributable to our own decisions. We train in the use of weapons, make certain financial provisions for emergencies, or cultivate friends we can turn to if we need help. However, such security strategies are a side-show. The general motivation behind them is the realization that life in this world is fraught with uncertainty.

De fato, quando falamos em “nova normalidade”, já estamos há muito enlutados com a dramática luta contra a destruição ambiental, na qual o aquecimento global aparece como espaço de comunicação, que liga todos os desastres, e, paradoxalmente, constrói um ambiente de extinção como “normalizado”. Ou, consoante De GiorgiDE GIORGI, Raffaele. Direito, democracia e risco: vínculos com o futuro. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1998, p. 189.:

[...] não se pode ter confiança na normalidade. Se, numa primeira observação, a normalidade parece constituída por determinações, ou seja, de acontecimentos que ocorrem com uma certa regularidade e que permite então fazer previsões de agir ou cálculos de natureza racional, numa observação mais profunda, a normalidade parece constituída de constelações de indeterminações.

A pandemia, como catástrofe, também nos apresenta esse catálogo de indeterminações que assumem uma “nova normalidade”, simplesmente porque ela se sobrepõe a todas as demais temporalmente, atingindo diversos sistemas sociais concomitantemente. O mesmo acontece com o aquecimento global, numa intensidade suportada temporalmente, mas cuja contingencialidade e complexidade são desestruturantes tanto quanto a pandemia. Eis o aviso: despreparem-se para o aquecimento global e despreparem-se para a pandemia. Eis o paradoxo.

Para CarvalhoCARVALHO, Délton Winter de. Gestão jurídica ambiental. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. pp. 249-250., desastres são acarretados por fatores físicos e sociais, de forma combinada e de intensa gravidade, implicando perdas de propriedades, serviços e vidas humanas, com uma dimensão metaindividual (societal disaster), podendo ser definida, normativamente, como um resultado de eventos adversos, produzidos naturalmente ou pela ação humana, com prejuízos socioeconômicos. A função do Direito é, mediante o sistema normativo, constituir estabilidade, tentando evitar os desastres de forma antecipada, de forma preventiva, por meio de estratégias estruturais e não-estruturais, “[…] mapas de risco, planos de contingência, planos diretores, [e] Estudos de Impacto Ambiental”CARVALHO, Délton Winter de. Gestão jurídica ambiental. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 255..

A pandemia da COVID-19 – evento repentino, dinâmico e de proporções gigantescas – não permite demonstrar a função do Direito e de sua operacionalidade, a de estar de prontidão para dar respostas adequadas, por intermédio de seus sistemas, delimitando responsabilidades e fornecendo informações qualificadas e atualizadas. Faz-se interessante também ressaltar, em relação ao combate à pandemia, as best available science – a título de exemplo, a utilização de remédios sem eficácia comprovada para conter a doença. As best available science dizem respeito a práticas que estimulam a automedicação, receitas sem respaldo científico, as quais oferecem a falsa sensação de segurança e de profilaxia, quebrando medidas necessárias de isolamento, já que essas práticas são “[…] reproduções acríticas de métodos ou estratégias que, em determinado momento e local, tiveram êxito”. Ao contrário, as better practices são práticas que, conforme CarvalhoCARVALHO, Délton Winter de. Gestão jurídica ambiental. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 257, “[…] consistem em aplicações locais de formas de enfrentamento dos desastres, enfatizando o conhecimento cultural, a geografia, o ambiente e as ciências locais” e, ainda:

[…] abrangem sempre uma reflexão crítica da viabilidade e da eficiência de implementação local de estratégias de prevenção e resposta a desastres, a partir das características e peculiaridades culturais, axiológicas, científicas, jurídicas e ambientais de uma determinada comunidade. Assim, o Direito é capaz de manter sua estabilidade normativa com suficiente fluidez e dinâmica, necessárias para processos de tomada de decisão urgentes, em conformação com o Estado Democrático de Direito (Ambiental).

Mas, seria a COVID-19 um Desastre? Ora, como leciona CarvalhoCARVALHO, Délton Winter de. Gestão jurídica ambiental. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 270, os Desastres são oriundos de um conjunto multifacetado de causas – naturais, tecnológicas ou sociopolíticas –, as quais acarretam a perda da estabilidade sistêmica social –, levando a “[…] uma incapacidade sistêmica de produzir diferenciações fundamentais, tornando ainda mais vulnerabilizada a comunidade atingida, bem como dificultando as ações de socorro (tomadas de decisão imediatas e mediatas)”. Nesse sentido, a COVID-19 parece ser o mais perfeito exemplo de desastre e, talvez, a possibilidade mais concreta de observar o desastre e evitá-lo. A desestabilização global decorrente da pandemia mostra, com muita nitidez, a incapacidade sistêmica e a vulnerabilidade socioeconômica de toda a sociedade, desconstituindo qualquer hierarquia de proteção social, já que todas as classes são, direta ou indiretamente, pelo fenômeno, afetadas com os abalos econômicos e com as perdas de vidas humanas em larga escala.

O Direito, em tempos de pandemia, mostra-se intensamente comprometido com seu papel de regular condutas e as Instituições e os atores institucionais mostram-se despreparados para uma atuação que desconstitua essa desregulação, com imensa desdiferenciação entre os sistemas econômico, político e jurídico. O gerenciamento circular oferece uma observação que pretende a restauração da velha normalidade, mas que será diversa, segundo CarvalhoCARVALHO, Délton Winter de. Gestão jurídica ambiental. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 277, “[…] com novas características, tais como estímulos à inovação, novos serviços ecossistêmicos, novas formas cotidianas de vida e novos padrões de qualidade ambiental, gerando novos aprendizados para prevenção de futuras ocorrências”. Como exemplo disso, a utilização de máscaras e de materiais de higiene, na tentativa de evitar a disseminação de doenças, esforços para a melhora do sistema público de saúde e preocupações redobradas com o meio ambiente e com a prevenção de um novo ciclo de desastres. Por fim, “É neste ponto que as irreversibilidades são percebidas, numa confrontação entre a velha normalidade (pré-desastre) e a nova normalidade (pós-recuperação e restabilização)”.

A pandemia causada pelo coronavírus proporciona uma reflexão importante em torno do Direito dos Desastres, da sua funcionalidade diante do evento e, também, das falhas que ocorreram na expansão do vírus pelo mundo. Ao que tudo indica, segundo relatórios da Organização Mundial de Saúde (OMS), o vírus foi produzido a partir de morcegos, que eram vendidos em mercados públicos na cidade de Wuhan, na China, para consumo, além de outros animais exóticosCOVID-19 is a zoonotic virus. From phylogenetics analyses undertaken with available full genome sequences, bats appear to be the reservoir of COVID-19 virus, but the intermediate host(s) has not yet been identified. However, three important areas of work are already underway in China to inform our understanding of the zoonotic origin of this outbreak. These include early investigations of cases with symptom onset in Wuhan throughout December 2019, environmental sampling from the Huanan Wholesale Seafood Market and other area markets, and the collection of detailed records on the source and type of wildlife species sold at the Huanan market and the destination of those animals after the market was closed”. (WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). [Geneva]: WHO, Feb. 2020, p. 8). Em recente artigo, CarvalhoCARVALHO, Délton Winter de. A natureza jurídica da pandemia da Covid-19 como um desastre biológico. Consultor Jurídico, São Paulo, 21 abr. 2020a. debruçou-se sobre o tema do enquadramento da natureza jurídica da COVID-19, sobre as consequências jurídicas e padrões de tomada de decisão, a partir de tal processo identificatório.

Para tal mister, CarvalhoCARVALHO, Délton Winter de. A natureza jurídica da pandemia da Covid-19 como um desastre biológico. Consultor Jurídico, São Paulo, 21 abr. 2020a, p. 4 pretende articular três cenários conceituais: causas, consequências altamente específicas e complexas e estabilidade do sistema social. Em relação aos desastres, são causados quase que integralmente por fatores antropogênicos, sendo as pandemias caracterizadas como desastres biológicos, consistindo em um desastre ao sistema de saúde mundial. Em relação às consequências, em conformidade com CarvalhoCARVALHO, Délton Winter de. A natureza jurídica da pandemia da Covid-19 como um desastre biológico. Consultor Jurídico, São Paulo, 21 abr. 2020a, p. 4:

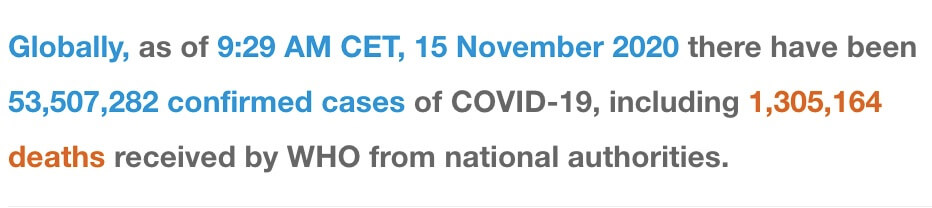

Os números da Covid-19 são capazes de demonstrar, sem a necessidade de maior aprofundamento, que essa se enquadra como desastre, também a partir da análise de sua intensidade, superando não apenas o número de óbitos, mas o número de atingidos, como também, a declaração de Estado de Emergência. Não bastassem todos estes ‘atributos’, a presente pandemia tem um gravíssimo efeito colateral econômico.

O abalo da estabilidade pode ser demonstrado a partir da quebra de rotinas coletivas, com a necessidade de implantação de medidas, com efeitos danosos na política, economia e sistema do direito, com decretos generalizados pelas unidades da Federação, provocando instabilidade institucional de forma excepcional. A partir desse quadro, identificando a pandemia como desastre, o Direito dos Desastres integra-se aos demais ramos jurídicos, mantendo a operacionalidade do Direito, lutando contra a ausência do Direito e possíveis violações jurídicas, fornecendo estabilidade e reacomodação, identificando vítimas e responsáveis e reduzindo a vulnerabilidade, por meio dos processos de aprendizagem, em concordância com CarvalhoCARVALHO, Délton Winter de. A natureza jurídica da pandemia da Covid-19 como um desastre biológico. Consultor Jurídico, São Paulo, 21 abr. 2020a, p. 4. Assim, a gestão circular de risco catastrófico liga todas as fases – evento, emergência, compensação, reconstrução e mitigação –, permitindo que todas as áreas do Direito – relações de consumo, trabalhistas, contratuais, etc. –, interajam, assimilando anormalidades derivadas da excepcionalidade constitucional e produzindo reações específicas em cada área do Direito, de forma a contribuir para a gestão circular.

As decisões adotadas em um cenário de Desastres, como o pandêmico, são pautadas pela precariedade e pela gestão adaptativa, modificando-se, conforme ocorre a atualização de dados científicos; mas, especificamente sobre a COVID-19, temos um grande desconhecimento científico, magnitude e altíssimo grau de incerteza, ambiguidade, sendo necessária, segundo CarvalhoCARVALHO, Délton Winter de. A natureza jurídica da pandemia da Covid-19 como um desastre biológico. Consultor Jurídico, São Paulo, 21 abr. 2020a, p. 9, a

[...] adoção coordenada de medidas jurídicas de contenção da circulação de pessoas [...] Finalmente, a função governamental de coordenar um comportamento coletivo, a partir das melhores informações científicas, também terá um papel significativo.

Um aspecto que assombra os brasileiros, no contexto da vacinação, é a possibilidade de um retorno ao passado, com a ocorrência de violência estatal e outras arbitrariedades na condução governamental do evento. A Constituição já evoluiu o suficiente para obstaculizar eventual quadro que comprometa a ideia dos direitos fundamentais como instituição, especialmente violando a liberdade individual. As decisões estatais foram centralizadas, ao contrário do que aconteceu na república velha ou ao longo dos períodos autoritários que existiram no país, onde a violência foi centralizada e utilizada como forma de conter o avanço de doenças.

A relação da liberdade como instituição, habilitando o sujeito a percorrer diversos subsistemas em seus eventos comunicativos proporciona uma possibilidade de evitar a vacinação obrigatória. Em uma situação de normalidade política, jurídica e econômica, o sujeito adulto, com exceção de grupos vulneráveis em suas diversas nuances, idade por exemplo, pode estabelecer como requisito a exigência de que a compulsoriedade seja em torno de vacina com eficácia comprovada cientificamente e isso o Estado tem que proporcionar em qualquer situação. Feita essa distinção, normalidade social e anormalidade social, é necessário verificar se uma política de vacinação obrigatória, desde que comprovada sua eficácia na contenção de uma doença de alta propagaçãoO Sars-CoV-2 é mais contagioso do que outros coronavírus? A resposta é sim. Existem dois outros coronavírus muito semelhantes que também causam doenças respiratórias muito graves: o Sars-CoV, que apareceu na China em 2003, e o Mers, que se espalhou no Oriente Médio em 2012. Ambos tiveram uma taxa de mortalidade muito maior do que o Sars-CoV-2 (35% dos pacientes com Mers morreram), mas sua taxa de infecção foi muito menor. Apesar dos temores iniciais, os dois surtos sumiram sem causar a temida pandemia.” LAS INFANTAS, Ignacio J. Molina Pineda. Covid-19: por que o coronavírus está se espalhando com tanta velocidade agora?In:BBC News Brasil, Brasília, 06 nov. 2020. e altíssima letalidadeAmong adults, the risk for severe illness from COVID-19 increases with age, with older adults at highest risk. Severe illness means that the person with COVID-19 may require hospitalization, intensive care, or a ventilator to help them breathe, or they may even die.” CDC. Older adults; e Adultos com determinadas doenças também se encontram nessa situação de altíssimo risco. CDC. People with Certain Medical Conditions. em grupos de risco, viola ou não o sistema de garantias fundamentais ou, ao contrário, paradoxalmente, amplia o sistema.

As medidas excepcionais concebidas pela Lei nº 13.979/20 são colocadas em vigor tendo em vista a expansão da doença, sua velocidade e letalidade. O sistema econômico restou extremamente comprometido, pois uma das medidas é o fechamento de estabelecimentos durante determinados períodos para conter a propagação da pandemia. O sistema jurídico teve que responder de forma imediata às imposições políticas já que tal medida legislativa implica numa ruptura com a estabilidade do sistema. O político, o econômico e o jurídico devem “ceder” em seus respectivos fechamentos para não produzir uma desdiferenciação entre suas funções. Os custos dessa articulação entre os três sistemas são gigantes, já que foi disponibilizado à população mais pobre o chamado “auxílio emergencial”, comprometendo finanças públicas.

No entanto, um subsistema que foi atingido de forma impactante pelo coronavírus foi o sistema público de saúde que teve que ajustar o conjunto de serviços a serem disponibilizados (reduzindo atendimentos de outras doenças) e ampliar a sua rede de internações, oferecendo mais leitos de UTI para os usuários“Levantamento feito pelo CFM (Conselho Federal de Medicina) a partir de dados do Ministério da Saúde mostra que o total de leitos de UTI públicos e privados passou de 45.427 em janeiro para 66.786 em junho deste ano. O aumento foi puxado, em grande parte, pela abertura de leitos temporários e exclusivos para atendimento de pacientes com a Covid-19. Eles equivalem a 92% do total dos 21.359 novos leitos de UTI abertos. Na prática, cerca de um terço das unidades de terapia intensiva existentes no país são hoje dedicadas à doença.” CANCIAN, Natália. Brasil abre 21 mil leitos de UTI na pandemia, mas distribuição é desigual Rede privada ainda tem maior proporção de leitos na comparação com SUS em relação à população atendida. Folha de São Paulo, São Paulo, 03 ago. 2020.. Obviamente que a regulação política, através de medidas de caráter excepcional e temporário, a (des)regulação jurídica, determinando a compra de equipamentos ou medicamentos e o custo econômico de internação hospitalar, são determinantes para a heteroreferencialidade do subsistema SUS e para a manutenção da diferenciação entre esse sistema e os demais que o circunavegam. No arcabouço constitucional, o sistema público de saúde parece surgir como uma ferramenta importante para manter a ordem social, política e econômica, não só nessa situação de pandemia gravíssimas, mas na normalidade também. Isso se torna indiscutível diante de um quadro político que acena com privatização desse setor e de outros direitos sociais. O código do sistema de saúde é a doença, conforme Luhmann, e a ampliação do número de casos de uma doença que exige demais da rede de atendimento acaba por desconstituir o sistema, sobrecarregando-o e provocando uma ruptura em seu fechamento, face as inevitáveis ações e reações dos outros sistemas. Ou seja, da perspectiva sistêmica, a COVID-19 pode produzir uma desdiferenciação do sistema de saúde, eliminando sua autonomia.

As medidas apontadas como necessárias, incluindo a vacinação (com eficácia comprovada“Vaccine candidate was found to be more than 90% effective in preventing COVID-19 in participants without evidence of prior SARS-CoV-2 infection in the first interim efficacy analysis”. PFIZER. PFIZER AND BIONTECH ANNOUNCE VACCINE CANDIDATE AGAINST COVID-19 ACHIEVED SUCCESS IN FIRST INTERIM ANALYSIS FROM PHASE 3 STUDY. 09 NOV. 2020.) tendem a impedir o avanço da doença e auxiliar o sistema de saúde a manter sua integridade e autonomia. O papel do Direito é, como já referido, dar estabilidade à sociedade, tentando reduzir o desastre sem comprometer o sistema constitucional de proteção de liberdades. Medidas indutoras e que estimulem a vacinação são apropriadas para evitar que garantias constitucionais não padeçam sobre qualquer interesse coletivo. No entanto, se entender a ideia das liberdades como essenciais para manter a diferenciação funcional, não há como fugir da hipótese que a vacinação, diante da pandemia, é essencial para preservar todos os sistemas, incluindo o próprio sistema do direito.

Nesse campo o Direito dos Desastre interage com o direito à saúde, com o acesso universal ao sistema de saúde e com os outros sistemas, impedindo, através do gerenciamento circular de risco, que ocorra uma desdiferenciação que impossibilite a liberdade de circular por todos os sistemas, ao mesmo que impede uma violação à liberdade que propicie essa quebra da diferenciação entre os sistemas. A medida preventiva de vacinação atua nesse círculo de proteção, colaborando para que as demais ações emergenciais, responsivas e de reconstrução e compensação, possam se efetuar. A ideia de que ocorrerá o retorno à normalidade a partir da vacinação é uma ideia inapropriada. Tal retorno deve ser propiciado por um conjunto de fatores que não inibam o risco, mas que evidenciando-o posam lhe controlar. A vacinação, como medida preventiva, torna-se prioritária para acalentar um retorno possível, fortalecendo a resiliência das comunidades, a uma normalidade que não retornará mais. As novas normalidades políticas, jurídicas e econômicas pós-pandemia devem absorver todo o conhecimento dispendido durante o enfrentamento da doença, sob pena de novas “ondas” surgirem. Novos hábitos de higiene, por exemplo, devem restar intactos mesmo com o advento da vacina. O mesmo se diga da administração pública e dos serviços privados, que experimentaram novidades do ponto de vista dos custos e eficiência.

7. Conclusão

O Brasil não pode ter como referência geopolítica a “revolta da vacina” sob pena de os movimentos atuais anti-vacina se potencializarem, ao enxergar o risco de violência no estabelecimento de uma política para impedir o avanço da pandemia. É necessário uma ação da mídia e da sociedade organizada, governos estaduais e municipais, para evitar que o negacionismo sistêmico, seja governamental, seja de grupos organizados, possa comprometer o enfrentamento da COVID-19.

A liberdade é o ancoradouro da diferenciação funcional dos sistemas, permitindo que as comunicações circulem adequadamente, ao mesmo tempo em que o fechamento do sistema necessita da liberdade como instituição, preservando sua autonomia e códigos. O subsistema de saúde não pode estar sobrecarregado com o código doença, sendo necessário para conter os avanços dos outros sistemas e para estabilizar o seu entorno que a pandemia seja enfrentada a partir da ideia da inclusão do risco e da ideia de gerenciamento deste a partir de medidas preventivas como é a vacinação obrigatória, cuja eficácia está atrelada invariavelmente ao envolvimento da ciência e ao prestígio da liberdade, que entra como um elemento de manutenção do sistema e na proteção de todas as outras liberdades que compreendem, a partir de programas estatais e sociais que informam e estimulam o sujeito, a importante participação de todas as comunidades.

O texto aqui encerra mas a extensão do problema não se limita a esfera nacional. É um problema global, e uma vacinação global é imperiosa, como questiona Žižek: “Os céticos ridicularizaram Bernie Sanders por sua defesa da cobertura universal da saúde pública nos EUA, mas o coronavírus não nos ensina a lição de que precisamos ainda mais do que isso, que devemos começar a criar algum tipo de rede GLOBAL de saúde pública?”ZIŽEK, Slavoj. Um golpe como “Kill Bill” no capitalismo. In DAVIS, Mike (org.). Coronavírus e a luta de classes. Brasil: Terra sem Amos, 2020. p. 45..

Imagem do post: Phil Hearing on Unsplash